2023/8/10(木)から2023/8/15(火)まで休診とさせていただきます.

2023/8/16水曜日より通常診療とさせていただきます.

毎週木曜日と土曜日午後、日曜日は休診日となっております。

昨年より引き続き新型コロナ対策としてマスク着用をお願いしております。発熱をともなう患者様は通常診療終了後に診察しておりますのであらかじめお電話にてご相談ください。

ご協力のほどよろしくお願いいたします.

2023/8/10(木)から2023/8/15(火)まで休診とさせていただきます.

2023/8/16水曜日より通常診療とさせていただきます.

毎週木曜日と土曜日午後、日曜日は休診日となっております。

昨年より引き続き新型コロナ対策としてマスク着用をお願いしております。発熱をともなう患者様は通常診療終了後に診察しておりますのであらかじめお電話にてご相談ください。

ご協力のほどよろしくお願いいたします.

少年サッカーのヘディングについて

サッカーでは、ヘディングという技術があります。ヘディングとは、頭でボールを扱うことです。ヘディングは、ゴールを決めたり、守備をしたりするときに重要な技術ですが、同時に危険な技術でもあります。なぜなら、ヘディングをするときに、頭に強い衝撃が加わることで、脳にダメージを与える可能性があるからです。

脳は、頭の中にある柔らかい臓器です。脳は、私たちの思考や感情、運動や感覚などの機能を司っています。しかし、脳は外部からの衝撃に弱く、頭を強く打つと脳が揺れてしまいます。これを脳震盪といいます。脳震盪は、頭痛やめまい、吐き気などの症状を引き起こすことがあります。また、重度の場合は、記憶障害や意識障害、さらには死亡に至ることもあります。

サッカーでヘディングをするときにも、脳震盪のリスクがあります。特に子どもの場合は、大人よりも首の筋力が弱く、ボールの衝撃を吸収する能力が低いため、より危険です。また、子どもの脳は発達途中であり、繰り返しの衝撃によって成長に影響を及ぼす可能性もあります。例えば、イギリスでは2019年に行われた研究で、元プロサッカー選手は一般人よりも認知症などの病気にかかる割合が3倍以上高いことが報告されました。

そこで、日本サッカー協会(JFA)は2021年4月に、「育成年代でのヘディング習得のためのガイドライン(幼児期~U-15)」を発表しました。このガイドラインでは、「危ないからヘディングを禁止するのではなく、正しく恐れ、適切な方法でヘディングの習得を目指す」という方針を示し、育成年代でのヘディング習得のためのガイドラインとなっています。

以上のガイドラインはあくまで目安です。個人差や環境差などによって変わる場合があります。育成年代でのヘディング習得にあたっては、常に安全性を考慮し、指導者や保護者が適切な判断と指導を行うことが必要です。

Coolief(クーリーフ)は、膝関節痛や変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を軽減するために開発された医療機器です。これは冷却技術と高周波エネルギーを組み合わせた治療法で、感覚神経を部分的に遮断することで、痛みを緩和します。Coolief治療は、低侵襲で局所的な焼灼処置を通じて痛みを緩和する選択肢であり、保存療法と手術の間に位置する治療法として注目されています。

Coolief治療は、特に次のような患者さんに適していると言われています:

Coolief治療には、いくつかの限界があります。その治療の性質や対象により、以下の点が挙げられます:

構造的な問題:

根本治療ではない: Cooliefは感覚神経の焼灼により痛みを軽減する治療法であり、膝関節自体の構造的な問題を修復するものではありません。

変形が悪化する可能性:進行した変形性膝関節症の場合、効果が限定的で変形を悪化させる可能性がある。末期の変形には人工膝関節置換術が必要になることがあります。

治療結果の個人差: 患者ごとに治療の効果が異なる場合があり、特定の人には痛みの軽減効果がほとんど感じられないことがあります。

持続期間の限界: 治療効果は1~2年程度持続しますが、神経の再生とともに痛みが再発する可能性があります。その場合は再治療が検討されます。適応制限:一部の健康状態(例: 神経障害や血液感染症)を持つ患者には適応しない場合があります。

合併症とリスク:熱傷や異常感覚などの副作用が報告されることがあります。また、機器の不具合が稀に発生する可能性があります

この治療法を検討する際には、効果と限界を理解し、自分の状況に適しているかどうか医師と相談することが重要です。

Cooliefは手術と保存療法の中間に位置する治療法として、柔軟に活用される点が特長です

最近ニュースでも見かける”骨挫傷”.病名にしていいのかどうかわかりませんが,骨の打撲のひどいものを骨挫傷と呼んでいます.

最近ニュースでも見かける”骨挫傷”.病名にしていいのかどうかわかりませんが,骨の打撲のひどいものを骨挫傷と呼んでいます.

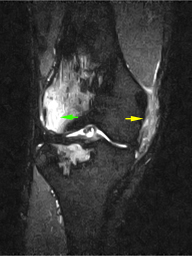

20年前MRIが一般的に普及し,筋肉や靭帯などの軟部組織の診断に用いられるようになり,骨の中の状態もわかるようになりました.そのなかで特定の撮影方法で腫れているところ(水分のおおいところ)だけを強調してみてみると靭帯損傷を起こすほどの外力を受けた患部は,骨の中も出血したり浮腫んだりしている様子が画像化されるようになったのです.

図は右膝を正面から見た内側側副靭帯損傷(黄矢印)のMRI画像です.外側(緑矢印のあるほう)から,タックルされ受傷しました,

強い力が外側からかかり,内側の側副靭帯が引き伸ばされて切れるわけですが,てこの支点となる外側の関節も,せん断力(すいか割りの原理)により,骨の内部にダメージを受けます.

単なる打撲でも2週間以上痛みが続く場合は,骨挫傷を疑う必要があります.

膝窩筋腱損傷とは、膝関節の裏側にある膝窩筋という筋肉の腱が炎症を起こしたり、断裂したりする状態です。膝窩筋腱損傷とは、膝の裏側にある膝窩筋という筋肉の腱が炎症や断裂を起こす状態です。膝窩筋は、膝関節の屈曲と内旋を行う筋肉で、脛骨が外旋しすぎるのを防いで膝関節を安定させる役割があります。そのため、膝窩筋腱損傷は、膝関節の痛みや不安定感を引き起こすことがあります。

膝窩筋腱損傷の症状について

膝窩筋腱損傷の主な症状は、以下のようなものです。

膝窩筋腱損傷の原因は、下り坂での走行や荷重位での下肢のひねり動作など、膝関節に反復的なストレスがかかることです。また、長時間の座位や内反膝・反張膝などの姿勢異常もリスク要因となります。さらに、交通事故やスポーツなどで、膝関節に強い外力が加わることでも発生する可能性があります。

膝窩筋腱損傷の診断は、主に触診や抵抗運動検査で行われます。痛みや圧痛がある部位を特定し、膝窩筋の屈曲・内旋に対する抵抗で症状が誘発されるかどうかを確認します。また、画像診断ではMRIが有用で、靭帯や半月板などの合併症も評価できます。

膝窩筋腱損傷の治療は、保存的な方法が一般的です。まずは安静にして炎症を抑えることが重要です。そのために、冷却や圧迫・挙上などの処置を行います。また、消炎鎮痛剤やサポーターなども使用することがあります。直接的なアプローチとしては、膝窩筋腱のリリースや拘縮解消、筋力強化などを行います。膝周囲筋の筋力や関節可動域を回復させることが目的です。特に、膝窩筋やハムストリングスなどのストレッチや強化運動を行います。重症な場合や保存的治療に反応しない場合は、手術的治療を検討することもあります。手術的な治療法では、靭帯修復術や再建術を行います。いずれの場合もリハビリテーションが最も重要です。